О тесных исторических связях между Пермью и Югрой ученые знают уже давно.. А вот тема прямых контактов летописной Югры с Древнерусским государством остается одной из самых загадочны. Несмотря на наличие, имеющиеся в распоряжении историков письменных, археологических и фольклорных источников, они настолько фрагментарны и противоречивы, что эта тема до сих пор вызывает горячие дискуссии.

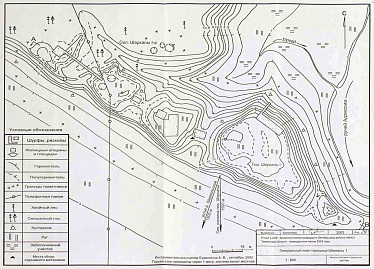

Материалы археологических раскопок на городище Шеркалы 1, расположенном на нижней Оби, дают новые уникальные материалы для размышления над этой темой.

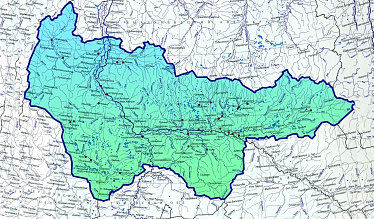

Примерно в XI – XII вв., представители вымской и родановской культур (предки современных коми-зырян и коми-пермяков), начали переселяться из северного Приуралья на нижнюю Обь. В числе прочих обских утесов, они облюбовали живописный мыс, образованный ручьем Алем-Соим, впадающим в реку Шеркалка, и устьем этой же реки, впадающей в Обь, со стороны правого, коренного берега.

В настоящее время, на этом мысу расположен один из уникальных археологических памятников Югры эпохи средневековья – городище Шеркалы 1.

Культурный слой памятника на некоторых исследованных участках достигает 3 метров! По площади городка и масштабам фортификационных сооружений этому памятнику в Нижнем Приобье нет аналогов. С уверенностью можно сказать, что это был один из важных военно-торговых центров Югры своего времени.

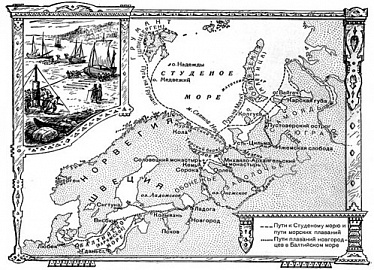

Самая мощная и насыщенная часть культурного слоя этого памятника, состоящая из большого количества органических материалов (дерево и древесная щепа, береста, кость), относится ко времени XII-XVI веков. В этот период древнерусские письменные источники называли Югру волостью Новгорода Великого. Нам известно, как минимум о 13 походах новгородцев в Югру. По мнению выдающегося российского археолога-сибириведа В.А. Могильникова, контакты новгородцев с Югрой в этот период были довольно плотными, и имели не столько военный, сколько торговый характер. Основываясь на анализе археологического материала и письменных источников он выдвинул предположение о возможности поселения новгородцев в Югре в XII-XIII вв, которые создавали здесь своеобразные торговые фактории. Одной из таких факторий мог быть Шоркарский городок.

На сегодняшний день на нем обнаружены предметы материальной культуры, которые напрямую связаны с территориями Псковской и Новгородской земель XII-XIV вв. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что уже в этот период территория Нижнего Приобья, называемая Югрой, была связана с Древнерусским государством.

сожалению, не смотря на масштабы городка и его важное значение в этот период, нам пока не известны ранние письменные источники, связанные с ним. Первое письменное упоминание об этом городке мы находим только от 1557 года. Исследователи сходятся во мнении, что в середине XVI в. именно в Шоркарском городке находилась резиденция «большого» кодского князя, о чём свидетельствует грамота 1557 г. русского царя Ивана IV Грозного князю Певгею, полученная академиком Г. Ф. Миллером во время его путешествия в Сибирь в 1740 г.

Во время этого путешествия Г. Ф. Миллер лично посетил нежилое Шоркарское старое городище в окрестностях Шоркарского погоста. Уже в то время Миллер обнаружил только руинированные остатки старой крепости: «Речка Шоркарка, по-остяцки Schensch-uosch-jogan, впадает с правой стороны, в 2 верстах от предыдущей деревни с церковью. Возникает на расстоянии 6 дней пути, а в 2 днях пути от устья принимает в себя речку Ruesch-jach-jogan, то есть Русская речка, с северной стороны, которая почти так же велика, как сама Schensch-jogan. Шоркарское Старое городище, по-остяцки Schensch-uosch, по-вогульскип Iaat- или Iagat- uschp, на правом берегу, рядом с устьем предыдущей речки. Остяки Шоркарской волости раньше имели здесь свои зимние жилища, а после строительства церкви, которую заложили у их летних жилищ, принуждены были и зимние, и летние жилища иметь в одном месте. Другая старая остяцкая крепость, которая, однако, на людской памяти не была уже заселена, находится на том же правом берегу, в полутора верстах ниже предыдущей».

В начале 1860-х гг. Шеркалинское городище обследовано зоологом И.С. Поляковым, а в 1894 г. «Тобольские губернские ведомости» сообщили о том, что в месте впадения в Обь ручья Шаш-Вош-чар (р. Шеркалка) находится древнее городище, известное у остяков как священное место.

В 1965 году городище было обследовано первым прфесиональным археологом из Екатеринбурга – Л.Г. Шориковой, она же дала ему современное название «городище Шеркалы 1». В1979-1983;гг. на городище Шеркалы 1 были проведены первые археологические раскопки под руководством свердловского археолога В.М. Морозова.

В 2001- 2002 гг. под руководством С.Ф. Кокшарова были проведены разведочные работы на территории Шеркалинского археологического комплекса. В результате этих работ, была выполнена инструментальная съемка городища Шеркалы 1 и собран подъёмный археологический материал.

С 2018 года, под руководством А.В. Кенига, археологические исследования на памятнике были возобновлены. При первом же взгляде на этот объект, становится понятна его особенность и уникальность. Мощные оборонительные сооружения, в виде глубоких и широких рвов, разделяют памятник на три самостоятельные площадки-холма. Городок расположен на таком месте, с которого открывается величественный пейзаж на всю долину могучей реки Обь. Глядя на городок со стороны реки, сразу понятно, что его жители ни от кого не собирались прятаться, а напротив, возвели свой форпост для стратегического контроля обширной территории.

Систематизация полученных исторических и археологических материалов позволяет сделать вывод, что городище Шеркалы 1, по всей видимости было основано выходцами из северного Приуралья (предками современных коми-зырян) для активной торговли между территорией Нижнего Приобья, Пермью и Новгородом Великим. Оно хорошо было известно московским правителям уже в середине XVI в. Однако, в последствии этот форпост, в силу каких-то обстоятельств, перестал существовать, а на его месте потомки устроили святилище, просуществовавшее в плоть до начала ХХ в.

Результаты археологических работ 1978–1983 и 2018-2022 гг. позволили установить, что первые поселенцы появились на этом месте ещё в эпоху неолита (V–III тыс. до н.э.). Место так же активно обживалось в раннем железном веке и раннем средневековье (конец I тыс. до н.э. – II–III вв. н.э.), постепенно превращаясь в мощное укрепление. В период XII–XVI вв., оно достигло наивысшего расцвета, и стало важным военно-политическим и торговым центром летописной Югры. Археологические исследования позволяют связать данный памятник с предками древних коми-зырян, носителями вымской и родановской культур, которые в XII–XIV вв. в силу разных обстоятельств, совершили переселение из Северного Прикамья в Нижнее Приобье. Жилища срубного типа с печами-каменками, остатки которых обнаружены на городище Шеркалы 1, ранее в Нижнем Приобье не встречались. Подобные жилища известны на поселениях родановской, вымской и чепецкой археологических культур в Верхнем Прикамье и Северном Приуралье XI–XIV вв., а также имеют сходство с древнерусскими жилищами новгородско-псковских земель XI–ХIII вв.

Таким образом, археологические исследования на городище Шеркалы 1 позволили получить новые данные, подтверждающие исторические связи населения Нижнего Приобья XII–XVI вв. с территориями Верхнего Прикамья, Северного Приуралья и Северо-Запада Руси, в частности, с Новгородской республикой.